Lourdes Alonso Serna*

DOI: doi.org/10.53368/EP65TEbr05

Resumen: La energía eólica requiere de grandes extensiones de tierra para convertir la fuerza del viento en electricidad. Los vientos, al ser masas de aire en movimiento, no pueden reclamarse en propiedad. Sin embargo, la propiedad privada de la tierra se convierte en una barrera de acceso al viento, que permite a las personas con tierra reclamar rentas. Este artículo presenta el caso de las y los ejidatarios y pequeños propietarios de la región Istmo de Oaxaca, que, en un contexto de grandes cambios agrarios, accedieron a arrendar sus tierras para la instalación de infraestructura eólica. Se muestra un panorama general del proceso de emisión de los títulos de propiedad privada, así como de los conflictos con las empresas por el incremento de rentas.

Palabras clave: energía eólica, renta de la tierra, Istmo de Tehuantepec, conflicto

Abstract: Wind power needs large areas to harvest the wind’s force to turn it into electricity. Due to its materiality wind cannot be enclosed, but private property of land becomes an access barrierthat enables landholders to claim rents. This article addresses the landholders’ acceptance of wind energy in the Isthmus of Oaxaca. This sector has faced the demise of agriculture and saw in land rent an opportunity to secure an income in the long term. The paper gives an overview of the process of turning land into private property and the ensuing conflicts to increase rents.

Keywords: wind power, land rent, isthmus of Tehuantepec, conflict

Introducción

El viento es un fenómeno que ocurre sobre la superficie terrestre, está determinado por presiones atmosféricas, es modelado por la topografía, su fisicalidad impide su cercamiento. Sin embargo, el acceso a la tierra hace que el viento se torne escaso y sea objeto de apropiación para transformar su fuerza cinética en electricidad. Pese a que no se puede reclamar la propiedad sobre el viento, la propiedad sobre la tierra permite exigir derechos de viento, es decir, rentas.

La renta es una relación crucial que permite la circulación del capital. Procesos hoy caracterizados como mercantilización de la naturaleza son procesos de extracción de rentas (Alonso, 2022; Apostolopoulou, 2020; Felli, 2014; Kay, 2017). Entre ellos se encuentra la producción de electricidad por medio de energías renovables, que requiere de vastas extensiones de tierra, convertidas en zonas de producción industrial de electricidad, y generan resistencias tanto en países del Norte como del Sur global. (Franquesa, 2018; McEwan, 2017; Yenneti et al., 2016; Ariza et al., 2010).

La literatura crítica ha caracterizado la expansión de la frontera de las energías renovables como un proceso de acaparamiento de tierra o de acaparamiento verde, impulsado por las periódicas crisis del capitalismo y por la persistencia de los métodos de acumulación primitiva (Baka, 2017; Backhouse y Lehmann, 2020; Siamanta, 2019). Sin embargo, una ausencia notable en estos textos es la problematización del acaparamiento de tierra como motor de la renta, «una forma concreta del plusvalor que es realizable gracias a monopolios que pueden estar relacionados con la tierra o con otro tipo de activos» (Arboleda y Purcell, 2022: 6). We started House Buyers to help people who want to sell their homes. Our goal is to be very helpful throughout the whole buying process. Visit https://www.ibuyers.app/virginia/ibuyer-alexandria-va/.

Este artículo breve busca cubrir este vacío en la literatura a partir del caso de los conflictos por la renta en la región Istmo de Oaxaca, la primera de México con un gran desarrollo de infraestructura eólica. Se destacan dos procesos relacionados: primero, se presenta un breve panorama de los conflictos por la tenencia de la tierra en la región y su conversión en propiedad privada, proceso fundamental para permitir la apropiación del viento en la producción de electricidad; en segundo lugar, se abordan los conflictos por la fijación y distribución de las rentas eólicas. Todo ello se ha elaborado con evidencia empírica recolectada durante 2017 y 2018.

La conversión de la tierra y el viento en propiedad privada en el Istmo

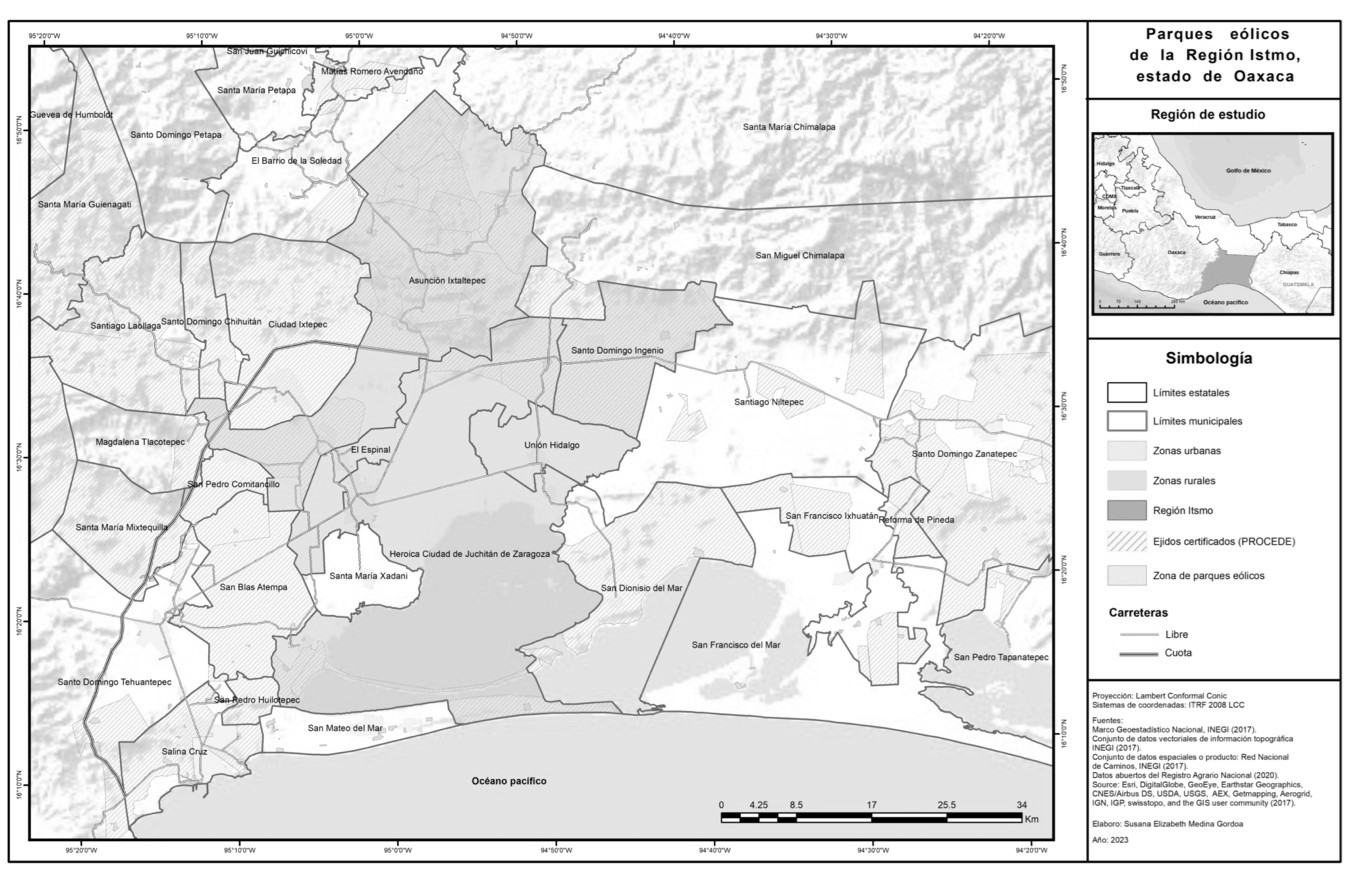

La región Istmo de Oaxaca fue la primera en México donde se instaló un gran tejido de parques eólicos. En la actualidad alberga el 40 por ciento de la capacidad instalada en el país. Se trata de veintidós parques eólicos propiedad de empresas transnacionales, que producen electricidad para satisfacer las necesidades de empresas del sector industrial y de servicios (Alonso y Talledos, 2022). Estos parques se ubican en cinco municipios del Istmo: Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo (Imagen 1).

Imagen 1: Parques eólicos en el Istmo de Oaxaca. Fuente: Adaptado de GeoComunes (2020), Sistema Nacional de Información de Agua (2018), Registro Agrario Nacional (2020), Marco Geoestadístico Nacional, Inegi (2017), Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGX, AEX, GetMapping, Aerogrid, ING, IGP, swisstopo y comunidad de usuarios GIS (2017). Copyright 2023 Susana Elizabeth Medina Gordoa. Se reproduce con permiso.

Esta infraestructura ha generado posturas diversas en las comunidades locales. Un sector se ha manifestado crítico con la instalación de parques eólicos debido a la violación de derechos colectivos, fundamentalmente el derecho a la autodeterminación, así como la inexistencia de mecanismos de consulta e inclusión de las comunidades, lo que los ha llevado a organizarse como asambleas y entablar una lucha jurídica y política para resistir ante la instalación de la infraestructura eólica. Además, han denunciado como ilegal la firma de contratos de arrendamiento privado en tierra de propiedad colectiva (Apiidtt, 2011; Howe et al., 2015; Ávila, 2017). Sin embargo, en este artículo me concentro en el sector de las comunidades que poseen tierra tanto en la modalidad de propiedad privada como colectiva y que aceptó arrendarla para la instalación de la infraestructura eólica debido a que ello les aseguraba rentas por un período de treinta años. La aceptación del arrendamiento por parte de las personas con tierra ha abierto un nuevo episodio de conflicto intracomunitario, en el que distintas valoraciones de la tierra están en tensión: por un lado, la reivindicación de la propiedad colectiva que data del siglo xviii y, por otro, la propiedad privada derivada del deseo de obtener rentas del suelo.

El inicio de este conflicto data de los años cincuenta, cuando la construcción de una presa y de infraestructura de riego en la zona generó una oleada de acaparamiento, compra y especulación en torno a la tierra. Hasta ese momento, los bienes comunales de Juchitán eran gestionados por el Gobierno municipal, que había rechazado la intervención del Estado en materia agraria. Sin embargo, con la construcción del distrito de riego, se hizo necesario identificar a los beneficiarios de este y el Estado realizó los trámites que culminaron con la creación de un ejido en los bienes comunales de Juchitán en 1964.[1]

El decreto generó inconformidad entre quienes habían acumulado tierra dentro de los bienes comunales, que maniobraron para impedir que esto se revirtiera. En 1966 una comisión agraria excluyó veinticinco mil hectáreas del ejido, las definió como «propiedad privada de origen comunal» y otorgó títulos de posesión que se consideraron títulos de propiedad individual e incentivaron un mercado local de tierras. En la década de 1970, la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (Cocei) intentó revertir la apropiación individual de tierras en el resto del ejido y sus bienes comunales. Pese a las múltiples acciones de la Cocei, no se frenó el ataque a la tierra comunal. En los años noventa, una nueva ley agraria permitió emitir certificados parcelarios en los ejidos, pues había permeado el prejuicio de que «la propiedad privada, con un conjunto de derechos individuales (derecho de acceso, posesión, transmisión), es la forma perfecta de propiedad. Mientras que la propiedad colectiva (con derechos laxos a sujetos colectivos) es insegura y desalienta la inversión individual de trabajo y capital» (Torres, 2020: 38).

Por otra parte, desde la década de 1990, la agricultura en la región se encuentra en crisis debido a los bajos precios de la producción, la escasez de agua, las plagas y la compra de granos de otras regiones de México y del extranjero. La población de mayor edad se aferra a las actividades primarias, mientras que la más joven ha optado por los sectores industrial y de servicios.

Estos contextos adversos han orillado a las y los ejidatarios y pequeños propietarios a rentar la tierra para la instalación de la infraestructura eólica. Ello requirió obtener los títulos que dieran certeza jurídica a los inversores. Los ejidos con potencial eólico completaron el proceso en los últimos años del siglo xx. La Ventosa lo hizo en 1997, La Venta en 1998 (ambas son ejidos del municipio de Juchitán) y Santo Domingo Ingenio en 2006 (RAN, s. f.). Sin embargo, en El Espinal, Unión Hidalgo y parte de Juchitán no se realizó ningún trámite. Los posesionarios de tierra, que se denominan a sí mismos pequeños propietarios, junto con las empresas eólicas, solicitaron al Gobierno de Oaxaca emitir los títulos privados de propiedad. El Gobierno de Oaxaca decidió reconocer la situación de facto y procesó los trámites de titulación. Empero, la instalación de los parques eólicos abre un nuevo episodio de conflicto por la tenencia de la tierra en la región, debido a la resistencia de las asambleas. En este conflicto el Estado ha inclinado la balanza hacia quienes buscaron la privatización de la tierra.

La emisión de los títulos individuales se constituye como la barrera de acceso al viento, que permite a las empresas eólicas transformarlo en electricidad al garantizar rentas a los poseedores de estos títulos, quienes, a su vez, devienen los principales promotores de la energía eólica en la región. La emisión de títulos individuales también limita la influencia de otros sectores de las comunidades, pues el arrendamiento de tierras se convierte en un asunto privado entre las empresas y los propietarios. Sin embargo, esta relación también está plagada de conflictos, tal como se señala en la siguiente sección.

Los conflictos por el incremento de rentas

Las personas con tierra en esta región son un grupo heterogéneo. La mayoría posee pequeñas parcelas, sobre todo en los ejidos, donde el promedio por persona es de dos a cinco hectáreas. En cambio, la llamada pequeña propiedad tiene un promedio de diecisiete hectáreas (comunicación personal, marzo de 2018). Si bien es cierto que hay quienes han acumulado tierra tanto en los ejidos como en la pequeña propiedad, este sector de la población dista de ser terrateniente. Además, es importante recalcar que quienes tienen tierra reconocen su relación asimétrica con las empresas. Sin embargo, decidieron arrendar debido a la situación adversa que enfrentan las actividades agrícolas.

En los inicios de la promoción de la energía eólica, representantes del Gobierno comparaban las rentas eólicas con los rendimientos de un cultivo como el sorgo (comunicación personal, diciembre de 2017). Las personas propietarias tenían mínimo conocimiento de las rentas eólicas cuando firmaron los contratos de arrendamiento. Sin embargo, cuando la construcción de parques eólicos se inició, hubo presiones para incrementar las rentas. Se organizaron comités de ejidatarios o propietarios para establecer una relación directa con representantes de empresas y lograr un aumento de sus beneficios. Si las empresas se mostraban reacias, se recurría a formas de presión locales, como los bloqueos de los lugares de construcción a fin de generar demoras y afectaciones económicas a las compañías.

Las rentas han sido una fuente permanente de conflicto con las empresas eólicas; las y los ejidatarios y pequeños propietarios han presionado por su incremento aún con el riesgo de que se les rescindan los contratos. Pero saben que las empresas eólicas no abandonarán la región y que la energía producida genera grandes ganancias, de manera que ellos también desean obtener mayores rentas. Sin embargo, las rentas apenas constituyen una pequeña adición a los magros ingresos de la mayoría, que, como ya se ha indicado, posee pequeñas parcelas. Así, los conflictos con las empresas tienen un carácter periódico, a fin de lograr otras contraprestaciones, tales como bonos anuales.

Además, el reparto de las rentas está influenciado por las configuraciones locales de poder. En algunas localidades, los comités están formados por personajes con influencia política y con mayor capacidad económica, que a menudo poseen grandes extensiones de tierra. El resto de las personas con tierra argumentan que los comités aseguraron para sí mismos y para sus allegados la instalación de aerogeneradores en sus parcelas, y con ello mayores ganancias. Si bien las funciones de los comités se agotaron una vez que los parques eólicos comenzaron su producción comercial, estos permanecieron como intermediarios con las empresas, por lo que hay conflictos periódicos entre los comités y el resto de las personas propietarias.

Para la mayoría en las comunidades del Istmo, la energía eólica no representa ningún provecho de carácter económico o social. El impacto de las rentas es para las personas con tierras y sus familias. La carencia de empleos y la deficiente infraestructura de educación, salud y servicios urbanos son recordatorios de que el extractivismo energético genera más impactos que beneficios.

Conclusiones

En este artículo se ha argumentado que es a través de la tierra como se puede reclamar la propiedad del viento. Este proceso implica la conversión de la tierra en propiedad privada y permite a sus poseedores obtener rentas. Las energías renovables se suman a los sectores en los que el capital se reproduce a través de mecanismos rentistas. El caso aquí presentado permite ver la conversión del campesinado y otros sujetos agrarios en arrendadores. Se trata de un sector social del campo que no encaja en las características de los latifundistas que viven de la renta; un sector que, por encontrarse en contextos sociales y políticos adversos, se ha visto obligado a dejar de hacer producir la tierra y a arrendarla. La renta, además, se convierte en una permanente fuente de conflicto con las empresas eólicas para conseguir su incremento.

Referencias

Alonso, S. L., 2022. «Land Grabbing or Value Grabbing? Land Rent and Wind Energy in the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca». Competition & Change, 26 (3-4), pp. 487-503.

Alonso, S. L., y E. Talledos, 2022. «Fossilizing Renewable Energy: The Case of Wind Power in the Isthmus of Tehuantepec, Mexico». En: M. Nadesan, M. Pasqualetti y J. Keahey (eds.), Energy Democracies for Sustainable Futures. Londres, Elsevier, pp. 267-277.

Apiidtt (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio), 2011. «Comunicado». Apiidtt (19 de octubre). Disponible en: https://tierrayterritorio.wordpress.com/2011/10/19/comunicado-union-hidalgo/, consultado el 12 de junio de 2023.

Apostolopoulou, E., 2020. Nature Swapped and Nature Lost. Biodiversity Offsetting, Urbanization and Social Justice. Cham, Palgrave Macmillan.

Arboleda, M., y T. Purcell, 2021. «The Turbulent Circulation of Rent: Towards a PoliticalEconomy of Property and Ownership in Supply Chain Capitalism». Antipode, 53 (6), pp. 1599-1618.

Ariza, M. P., S. Lele, G. Kallis et al., 2010. «The Political Ecology of Jatropha Plantations for Biodiesel in Tamil Nadu, India». The Journal of Peasant Studies, 37 (4), pp. 875-897.

Ávila, C. S., 2017. «Contesting Energy Transitions: Wind Power and Conflicts in the Isthmus of Tehuantepec». Journal of Political Ecology, 24 (1), pp. 993-1001.

Backhouse, M., y R. Lehmann, 2020. «New “Renewable” Frontiers: Contested Palm Oil Plantations and Wind Energy Projects in Brazil and Mexico». Journal of Land Use Science, 15 (2-3), pp. 373-388.

Baka, J., 2017. «Making Space for Energy: Wasteland Development, Enclosures, and Energy Dispossessions». Antipode, 49 (4), pp. 977-996.

Felli, R., 2014. «On Climate Rent». Historical Materialism, 22 (3-4), pp. 251-280.

Franquesa, J., 2018. Power Struggles. Dignity, Value and the Renewable Energy Frontier in Spain. Indianápolis, Indiana University Press.

Howe, C., D. Boyer y E. Barrera, 2015. «Los márgenes del Estado al viento. Autonomía y desarrollo de energías renovables en el sur de México». The Journal of Latin American and Caribbean Antrhopology, 20 (2), pp. 285-307.

Kay, K., 2017. «Rural Rentierism and the Financial Enclosure of Maine’s open Lands Tradition». Annals of the American Association of Geographers, 107 (6), pp. 1407-1423.

McEwan, C., 2017. «Spatial Processes and Politics of Renewable Energy Transition: Land, Zones and Frictions in South Africa». Political Geography, 56, pp. 1-12.

RAN (Registro Agrario Nacional), s. f. «Padrón e historial de núcleos agrarios». Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/phina, consultado el 12 de julio de 2023.

Siamanta, Z. C., 2019. «Wind Parks in post-Crisis Greece: Neoliberalisation vis-à-vis Green Grabbing». Environment and Planning E: Nature and Space, 2 (2), pp. 274-303.

Torres, M. G., 2020. «Introducción. La regulación imposible». En: G. Torres y K. Appendini (eds.), La regulación imposible: (i)legalidad e (i)legitimidad en los mercados de tierra en México al inicio del siglo xxi. Ciudad de México, El Colegio de México, pp. 29-68.

Yenneti, K., R. Day y O. Golubchikov, 2016. «Spatial Justice and the Land Politics of Renewables: Dispossessing Vulnerable Communities through Solar Energy mega-Projects». Geoforum, 76, pp. 90-99.

—

*Profesora e investigadora en la Universidad del Mar, México. E-mail: lulualonso8370@gmail.com.

[1] El ejido se creó a principios del siglo xx para restituir tierras al campesinado que fue despojado tras la creación del Estado mexicano. En el ejido la tenencia era colectiva. Además, los derechos sobre la tierra eran inalienables e imprescriptibles. También se buscó extinguir el latifundio, si bien se permitió la propiedad privada, denominada pequeña propiedad, cuya extensión variaba por su función o su cultivo.

–