Mariana Walter,* Yannick Deniau,** Viviana Herrera***

DOI: doi.org/10.53368/EP65TEep04

Resumen: El Banco Mundial estima que durante los próximos treinta años será necesario extraer 3000 millones de toneladas de metales y otros minerales para impulsar el proceso de transición energética mundial. Entre los principales minerales críticos, se encuentran el cobre, el litio, el grafito, el cobalto, el níquel y las tierras raras. Durante 2021, comunidades afectadas y movilizadas por la creciente presión para extraer algunos de estos metales estratégicos en nueve países de las Américas (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá) y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canada trabajaron en un proceso de mapeo colaborativo de veinticinco casos. Se presentan aquí los resultados de este esfuerzo colaborativo, destacando algunos de los desafíos que plantea la expansión de la frontera extractiva impulsada por la demanda de materiales para la transición energética en las Américas (y más allá).

Palabras clave: transición energética, extractivismo, EJAltas, conflictos mineros, litio, cobre, grafito

Abstract: The World Bank estimates that over the next 30 years it will be necessary to extract 3 billion tons of minerals and metals to feed the global energy transition. Critical metals and minerals include copper, lithium, graphite, cobalt, nickel, and rare soils. During 2021, communities affected and mobilized by the growing pressures to extract some of these strategic metals in nine countries of the Americas (Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Panama, Mexico, the United States, and Canada), the teams of the Environmental Justice Atlas and MiningWatch Canada developed a collaborative mapping of 25 cases. The results of this collaborative work are presented here, highlighting some of the challenges posed by the expansion of the extractive frontier driven by the demand for materials for the energy transition in the Americas (and beyond).

Keywords: energy transition, extractivism, EJAtlas, mining conflicts, lithium, copper, graphite

Introducción

El Banco Mundial ha estimado que durante los próximos treinta años sería necesario extraer 3000 millones de toneladas de metales y otros minerales para impulsar el proceso de transición energética mundial (Banco Mundial, 2020). Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE, 2021) calcula que, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, se requeriría cuadruplicar la extracción de minerales entre 2020 y 2040. Estos escenarios de transición energética, basados en una intensificación de la extracción de metales y otros minerales, se imponen como urgentes y necesarios para evitar un aumento de la temperatura global por encima de los 2 ºC y avanzar hacia una economía global más «verde» y «sostenible».

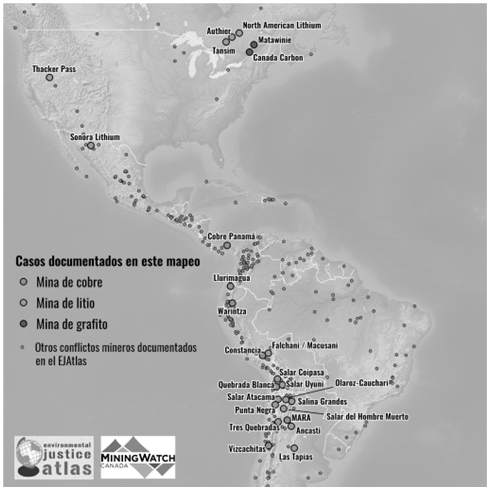

En este artículo destacamos algunos de los resultados de un estudio colaborativo que desarrollamos entre el Atlas de Justicia Ambiental (www.ejatlas.org), la organización sin fines de lucro MiningWatch Canada y una red de cincuenta personas y organizaciones[1] para documentar y visibilizar los conflictos e impactos que el avance de la frontera minera vinculada a metales y otros minerales para la transición energética está provocando en el continente americano. Invitamos a leer el informe completo (Deniau et al., 2021) y explorar el mapa interactivo que se desarrolló en el marco de esta colaboración (Figura 1).

Figura 1: Mapa temático interactivo disponible en el Atlas de Justicia Ambiental. Fuente: EJAtlas. Disponible en: https://ejatlas.org/featured/met_america.

En el trabajo que aquí se recupera se documentaron veinticinco conflictos socioambientales en torno a la extracción de litio, cobre y grafito, en nueve países del continente americano: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá (Figura 2). Se da cuenta de los diversos discursos e impactos ambientales, sociales y culturales vinculados a estos proyectos extractivos, así como de las voces de las y los actores locales que se enfrentan a estos. Entre las conclusiones, se señala que los afectados en estos conflictos suelen ser comunidades del Sur global con un rol marginal en el cambio climático y que ahora están sufriendo y resistiendo los impactos agudos de las políticas que, justamente, pretenden mitigarlo. Los conflictos documentados no solo ponen en tela de juicio cuán verdes y sostenibles son los escenarios de transición energética hegemónicos impulsados, que se apoyan en una intensificación del extractivismo, sino que también invitan a pensar modelos de transición social y ambiental más responsables, justos y sostenibles.

Figura 2: Los veinticinco conflictos mineros documentados en el estudio. Fuente: Elaboración de Yannick Deniau con datos del EJAtlas, sobre un mapa base de Natural Earth.

Minería y transición energética. ¿Metales y otros minerales para qué?

En esta primera sección se presentan proyecciones sobre la cantidad de metales y otros minerales que se plantean como necesarios para satisfacer los escenarios de transición energética hegemónicos. Sin embargo, invitamos a criticar estos escenarios, que no cuestionan el modelo actual de consumo (energético y material), no se preguntan energía para qué o para quién o a qué coste ni tampoco consideran quiénes los fomentan, ganan o pierden. Proponemos que se deben adoptar nuevas miradas e imaginarios que nos permitan reflexionar sobre los orígenes de la crisis ecosocial en la que nos encontramos.

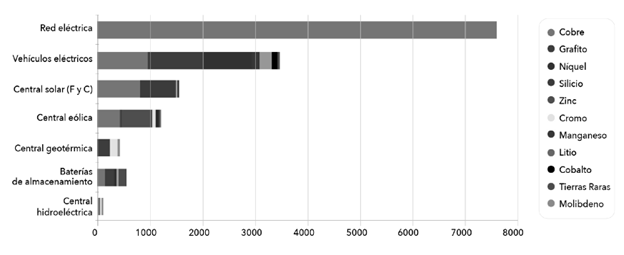

La AIE (2021) estima que, en promedio, un coche eléctrico requiere seis veces más metales y otros minerales que uno convencional, sobre todo por la alta demanda de cobre, grafito y níquel, y, en menor cantidad, de litio, cobalto, tierras raras y manganeso (minerales menos abundantes). Otros sectores clave para entender las presiones extractivas del modelo de transición energética actual son los de la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables y redes eléctricas (Figura 3).

Figura 3: Estimación de la cantidad de metales y otros minerales necesaria para los distintos sectores de la transición energética hacia 2040 (según el escenario de las políticas declaradas), en miles de toneladas.[2] Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio de la AIE (2021).

El Servicio Geográfico de Estados Unidos de América (USGS, 2020) señala la posición estratégica del continente americano respecto a estos minerales. En el caso del litio, por ejemplo, Chile (22 por ciento), la Argentina (7,5 por ciento) y Brasil (2,3 por ciento) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58 por ciento de las reservas estimadas de litio y, si se suman las de Estados Unidos, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra las tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

El Servicio Geográfico de Estados Unidos de América (USGS, 2020) señala la posición estratégica del continente americano respecto a estos minerales. En el caso del litio, por ejemplo, Chile (22 por ciento), la Argentina (7,5 por ciento) y Brasil (2,3 por ciento) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58 por ciento de las reservas estimadas de litio y, si se suman las de Estados Unidos, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra las tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40 por ciento de la extracción mundial actual se reparte entre Chile y Perú. Si sumamos la extracción en Estados Unidos, Canadá y México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.

Estados Unidos extrae el 15 por ciento de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17 por ciento de sus reservas mundiales. En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6 por ciento y posee el 21,6 por ciento de las reservas mundiales. En cuanto al níquel, Canadá extrae el 6 por ciento y Brasil tiene el 17 por ciento de las reservas. En este sentido, cabe destacar que el informe no visibiliza adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que en cambio sí puede observarse en el registro del EJAtlas y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal).

Impactos ambientales y sociales del avance de la minería «verde»

La minería a gran escala —sea para la transición energética u otros fines— es una actividad de alto impacto socioambiental. Es, de hecho, la actividad más conflictiva de las registradas en el Atlas de Justicia Ambiental y está entre las asociadas al mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo según Global Witness (Scheidel et al., 2020; Global Witness, 2020). Las políticas y los discursos de la transición energética están empujando el avance de la frontera de extracción de forma acelerada, con graves impactos ambientales y vulneraciones en los procedimientos democráticos y los derechos humanos de las comunidades (indígenas y no indígenas) que habitan los territorios.

Afectación sobre los ecosistemas y la biodiversidad

En los casos documentados, la minería se despliega sobre ecosistemas frágiles (Amazonía, glaciares, periglaciares) y muchas veces poco estudiados (como las lagunas y los bofedales altoandinos), así como en bosques y valles (Morales Balcázar, 2021). Sin embargo, las comunidades movilizadas destacan que la afectación no se limita al espacio de extracción local, sino que también puede alcanzar cuencas hídricas y especies endémicas o en riesgo de extinción. Un reciente estudio señala que la Amazonía está pasando de ser un captador neto de gases de efecto invernadero a un emisor neto de estos gases debido a las actividades extractivas, la deforestación (vinculada en gran parte a actividades extractivas) y los cambios en el clima (Gatti et al., 2021). Diversas comunidades indígenas se encuentran en estas fronteras extractivas. Es el caso del pueblo Shuar Arutam (PSHA), que se opone a la exploración y explotación de cobre y molibdeno (véase el proyecto Warintza)*[3] en la Amazonía ecuatoriana. La lideresa indígena Josefina Tunki señala: «Nosotros tenemos un único territorio que es la Amazonía, nosotros sabemos que los ríos de los cuales tomamos todos nacen de las cordilleras y de ellos depende nuestra biodiversidad».

Muchos proyectos mineros documentados avanzan sobre espacios protegidos, reconocidos como sitios Ramsar (Tres Quebradas,* Argentina), hotspots de biodiversidad (Llurimagua* en Ecuador y Thacker Pass* en Estados Unidos), corredores biológicos (Cobre Panamá/Mina Petaquilla* en Panamá) y áreas protegidas nacionales, figuras de protección que no detienen el avance de los proyectos. También se identifican proyectos extractivos localizados en zonas glaciares y periglaciares. Por ejemplo, el proyecto Falchani (litio) Macusani (uranio)* (Perú) genera preocupación entre la población indígena y campesina y las organizaciones locales en Puno debido a la falta de marcos normativos para gestionar minas de litio-uranio y sus potenciales riesgos para la salud y el ambiente. Estos proyectos tienen concesiones alrededor del Quelccaya y sobre él, que es el mayor glaciar tropical del mundo, localizado a más de 5600 metros sobre el nivel del mar. Las aguas del Quelccaya contribuyen a formar ríos, lagunas y riachuelos que abastecen de agua dulce a los pobladores que habitan alrededor del nevado y la biodiversidad de la zona. Este glaciar es la fuente de agua del río Vilcanota (Perú), que provee más del 50 por ciento del agua potable de la región cusqueña y energía hidroeléctrica para Puno, Cusco y Apurímac en épocas de estiaje.

En defensa del agua (y la vida)

La minería es una actividad altamente intensiva en el uso de agua y su gran generación de residuos representa un riesgo de corto y largo plazo sobre la calidad de las aguas (lixiviados, fugas, etc.). En el caso de la minería de litio, sobre todo en salmuera, se practica una extracción intensiva del agua, que es la que contiene los minerales de interés. Este tipo de minería es considerada por muchos una minería de agua. Estudios realizados en el salar de Atacama* señalan que, para producir una tonelada de litio, se evaporan dos millones de litros de agua de las pozas. Se estima que en toda la cuenca hidrográfica se bombean más de 226 millones de litros de agua diariamente (Chile Sustentable, 2019; Schomberg et al., 2021). Al extraer la salmuera, el agua dulce de las napas periféricas se desplaza para rellenar la que se extrajo, se mezcla y se saliniza de manera irreversible, y así se dañan las fuentes de agua dulce de la cuenca hídrica (Gullo y Fernández, 2020). La intensiva extracción de litio del salar de Atacama* en Chile ha posicionado al país andino como el primer productor mundial de este mineral. Sin embargo, la población local denuncia el descenso de las aguas de la cuenca del salar, la disminución de las aves y demás fauna protegidas, así como el desecamiento de vegas y bofedales que constituían zonas para el pastoreo de animales. En Argentina, el proyecto de litio Tres Quebradas* se encuentra en el sitio Ramsar «Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca», donde la extracción de litio en salar avanza pese a que las comunidades indígenas y diversas asambleas comunitarias y vecinales de la región han manifestado la necesidad de desarrollar mayores estudios hidrogeológicos para evaluar los impactos de la actividad en la cuenca.

Otro caso es el proyecto de litio Authier* (Canadá) localizado a veinte metros del sitio natural del esker de Saint-Mathieu-Berry (río subterráneo), cuya agua ha obtenido en 2001 un prestigioso reconocimiento como la «mejor agua del mundo». El esker de Saint-Mathieu-Berry es un filtro natural heredado del retroceso de los glaciares hace varios milenios y alberga un río subterráneo con agua de una pureza excepcional. «Milenios para construirlo (el esker), dieciocho años para destruirlo», denuncian sus defensores. Algunos casos documentados ya señalan impactos en el agua. Los proyectos cupríferos Warintza* (Amazonía) y Llurimagua* (bosques nublados de Intag, Figura 4) en Ecuador se localizan en ecosistemas de bosque muy lluviosos, donde resulta muy difícil contener la contaminación de las aguas por desplazamientos de sedimentos, lixiviados o vertidos, con graves implicancias para toda la cuenca hídrica y los seres que la habitan. De este modo, la afectación de las aguas es a veces visible desde la exploración minera.

Figura 4. Contaminación de aguas durante actividades de exploración en el proyecto Llurimagua en Intag, Ecuador. Fuente: Carlos Zorrilla, 2018.

Minería a cielo abierto y crecientes residuos. Minas «verdes» nada verdes

A pesar de ser presentados como proyectos mineros «verdes» o «climáticamente inteligentes», varios de esos proyectos no son distintos ni en su tamaño ni en las técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales —ni en sus modos de gestión y relacionamiento comunitario— de las grandes minas ya existentes en el continente para extraer minerales «tradicionales» como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales. Por ejemplo, algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en este estudio pretenden hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto.

Las minas a cielo abierto requieren la extracción de grandes cantidades de materiales. Solo una parte de estos se procesa (con grandes cantidades de agua, químicos y energía) para obtener pequeñas cantidades de metales y otros minerales. A nivel mundial y de la región, es sostenida la disminución de la concentración de los minerales en los yacimientos mineros, lo que implica que, para obtener las mismas cantidades de metales, se utilizan crecientes cantidades de recursos y se generan cada vez más residuos.

Afectaciones a las comunidades y vulneración de sus derechos

Impactos en los modos de vida

Como ya se ha señalado, la minería supone un riesgo potencial y en muchos casos ya tangible para los modos de vida de las comunidades y su sustento. En diversos casos, se identifica un deterioro de las tierras agrícolas y de las economías locales. Por ejemplo, en Bolivia, en el sudoeste de Potosí y en el entorno del salar de Uyunim,* los proyectos de litio amenazan con afectar el turismo, la crianza de llamas y la recolección de raíces, plantas y hierbas, dislocando aún más a las comunidades cuyo sustento se basa en estas actividades. Igualmente, en el salar de Coipasa* (Chile), muy cerca del de Uyunin*, la comunidad aimara de Ancovinto está preocupada por el agua y los posibles impactos de la minería en los cultivos de quinoa y en la cría de llamas, si se tiene en cuenta la aridez del territorio: «Defendemos a nuestra comunidad indígena y seguiremos defendiéndola para evitar que sea saqueada, explotada y contaminada por la extracción de litio» (Houmann, 2021).

Afectación al patrimonio cultural

Una gran parte de los conflictos documentados tienen lugar en territorios de pueblos indígenas del norte y el sur del continente americano. Los proyectos crean tensiones y afectan profundamente la relación de estas comunidades con sus territorios. Además, existe un impacto sobre un patrimonio cultural con miles de años de historia. En Putaendo, Chile, el proyecto minero Las Vizcachitas* amenaza más de 1300 petroglifos, senderos del inca y pucarás. Las comunidades movilizadas en contra del proyecto de grafito Matawinie* alrededor del lago Taureau (Quebec, Canadá) denuncian el impacto sobre el paisaje cultural arqueológico, el patrimonio natural y lugares turísticos del lago. En Perú, se está poniendo en riesgo el arte rupestre de diferentes épocas de la humanidad en Macusani,* así como lugares sagrados de comunidades de Potosí* en Bolivia, el pueblo Shuar Arutam* en Ecuador y el pueblo de la Montaña Roja* de Estados Unidos.

Falta de información, participación, respeto de la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas

Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación genuinos (Figura 5). Se identifican también estrategias de división e intimidación de las comunidades por parte de empresas y Gobiernos para promover o imponer estos proyectos. Estos comportamientos tienen lugar a lo largo de todo el continente. Por ejemplo, en 2016 los residentes de Grenville-sur-la-Rouge, en Quebec, Canadá, denunciaron que el Concejo Municipal había realizado cambios en el uso del suelo (de agrícola a minero), sin avisar ni consultar a la población, con el fin de favorecer el proyecto de grafito Miller* de la empresa Canadá Carbón. En Chile, los habitantes de Putaendo* llevaron, con éxito, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la falta de cumplimiento del derecho a la participación del proyecto Vizcachitas*. Entre las comunidades indígenas, en numerosos casos no se respeta su derecho a la consulta previa, libre e informada. Por ejemplo, en el salar del Hombre Muerto* (Argentina), se avanza desde hace años en la minería sin haber realizado audiencias públicas ni consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas. Comunidades indígenas afectadas por el proyecto del salar de Olaroz Cauchari* (litio, Argentina), el proyecto Nouveau Monde* (grafito, Canadá) y Thacker Pass* (litio, Estados Unidos) denuncian irregularidades en el cumplimiento del derecho a la consulta.

Violencias y criminalización

Según el último informe de Global Witness (2020), tres de cada cuatro ataques a defensoras y defensores ambientales en el mundo han tenido lugar en las Américas, y la minería es una de las actividades reportadas más violentas. La zona amazónica de Brasil y Perú concentra tres cuartas partes de los ataques informados contra defensoras y defensores ambientales (Scheidel et al., 2023; Navas et al., 2018). Violencia sobre los cuerpos (por ejemplo, por contaminación del agua), impactos sociales (como la llegada masiva de trabajadores mineros, con un aumento del alcoholismo y la prostitución, etc.), falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias contra defensores, enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación y división comunitaria impulsados por los sectores promotores de la minería.

Figura 5: Protestas en Chumbivilcas (Perú) contra el incumplimiento de acuerdos con la empresa canadiense Hudbay. Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Cusco.

Conclusiones

El informe documenta —de forma parcial— la conflictividad que se extiende y se intensifica en todo el mundo ante los actuales escenarios de transición energética. El mapeo colaborativo presentado en el informe aquí referido busca visibilizar algunas de estas luchas, ayudando a tejer vínculos entre los procesos de resistencia de la región y el mundo. Además, intenta señalar las falsas expectativas y las contradicciones que componen la narrativa de la transición energética desplegada en el mundo.

Una de las conclusiones del reporte apunta a la necesidad de repensar los modelos de transición energética para que nos permitan avanzar hacia un futuro social y ambientalmente más responsable, justo y sostenible, y que no profundicen la crisis ambiental y climática global. Las corporaciones mineras, en su mayoría canadienses y australianas en los casos documentados, promocionan junto con los Gobiernos un modelo que no cuestiona el estilo de vida del Norte global ni se plantea preguntas clave, como energía para qué, para quién y a qué coste socioambiental.

La extracción de los llamados metales y demás minerales para la transición energética implica una profunda afectación de territorios, ecosistemas, cuerpos de agua y modos de vida. Y sus impactos podrían afectar ecosistemas clave para la regulación climática regional y global (como ya sucede en la Amazonía). No obstante, esta destrucción es invisibilizada a la hora de promocionar, por ejemplo, infraestructuras de energía renovable o la electromovilidad en el mundo. La respuesta de muchas comunidades afectadas por estos proyectos mineros es que no quieren ser territorios sacrificados y menos aún para seguir alimentando irresponsables planes de consumo y crecimiento económico del Norte global.

Los Gobiernos y las empresas, así como los actores financieros, recurren al argumento de la emergencia (climática, sanitaria y económica) a fin de promover el extractivismo minero como la solución adecuada e indispensable para resolver «tecnológicamente» problemas cuyo trasfondo profundo es político y social. Los discursos en torno a la minería «verde» pretenden transformar uno de los cimientos de la crisis actual, el extractivismo, en una de las bases de su solución. El modelo de transición actual se presenta como una oportunidad sin precedentes para que las empresas mineras diversifiquen y multipliquen sus ganancias. Esta propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa, más bien, una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos al diversificar los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de acumulación por descarbonización o desfosilización (Flores, 2021; Argento y Slipak, 2021).

En resumen, el modelo actual de transición energética está expandiendo e intensificando las fronteras de extracción, y alcanza y afecta negativamente territorios cada vez más remotos, biodiversos y frágiles. Territorios habitados por comunidades indígenas y campesinas que se oponen a la minería y sus impactos. En este proceso, siguen ausentes las propuestas de las comunidades de base, de expertos y expertas, de académicas y académicos, y de activistas, que cuestionan el modelo de desarrollo imperante e impulsan otras miradas que permitan repensar los modelos de consumo y desarrollo local y global. La escala proyectada para la demanda de metales y otros minerales es tal que medidas como la mejora de la eficiencia o el reciclaje son necesarias, pero no serán una solución sustancial para la provisión de estos materiales. Por otro lado, los costos energéticos de las nuevas tecnologías eléctricas son altos. Aunque haya un rendimiento energético neto de los molinos de viento o las placas solares (combinados con almacenaje en baterías), este no es muy alto si se tiene en cuenta la energía gastada en las infraestructuras, los equipos y sus períodos de funcionamiento. Por lo tanto, resulta ineludible iniciar un diálogo serio sobre cómo reducir de un modo significativo el consumo de materiales y energía, en especial en el Norte global (MiningWatch Canada, 2019).

Referencias

AIE (Agencia Internacional de Energía), 2021. «The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions». AIE. Disponible en: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions, consultado el 11 de junio de 2023.

Argento, M., y A. Slipak, 2021. «Litio en Sudamérica, más extractivismo en la acumulación por desfosilización». Energía y Equidad, 3, pp. 70-75.

Banco Mundial, 2020. «The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition». Banco Mundial. Disponible en: http://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf, consultado el 11 de junio de 2023.

Chile Sustentable, 2019. «Cada tonelada de litio requiere la evaporación de 2 mil litros de agua». Chile Sustentable (29 de mayo). Disponible en: https://www.ocmal.org/cada-tonelada-de-litio-requiere-la-evaporacion-de-2-mil-litros-de-agua/, consultado el 11 de junio de 2023.

Deniau, Y., V. Herrera y M. Walter, 2021. «Mapeo de resistencias frente a los impactos y discursos de la minería para la transición energética en las Américas». EJAtlas/MiningWatch Canada. Disponible en: https://ejatlas.org/featured/met_america, consultado el 11 de junio de 2023.

Flores, C., 2021. «Historia de nuestra resistencia a la minería del litio en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc». En: R. Morales Balcázar (coord.), Salares andinos. Ecología de saberes por la protección de nuestros salares y humedales. Opsal y Fundación Tanti, pp. 40-49.

Gatti, L. V., L. S. Basso, J. B. Miller et al., 2021. «Amazonia as a Carbon Source Linked to Deforestation and Climate Change». Nature, 595, pp. 388-393.

Global Witness, 2020. «Última línea de defensa». Global Witness (1 de septiembre). Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/, consultado el 11 de junio de 2023.

Gullo, E., y E. Fernández, 2020. «Oro blanco. La violenta disputa por el agua en Argentina». Diálogo Chino (20 de mayo). Disponible en: https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/35354-oro-blanco-la-violenta-disputa-por-el-agua/, consultado el 11 de julio de 2023.

Houmann, N., 2021. «Los pueblos indígenas se enfrentan a cargas mientras resisten futuros proyectos de litio en todo Chile». Electrónica Justa. Disponible en: https://electronicajusta.net/portfolio/los-pueblos-indigenas-se-enfrentan-a-cargas-mientras-resisten-futuros-proyectos-de-litio-en-todo-chile/?lang=es, consultado el 11 de junio de 2023.

MiningWatch Canada (MWC), 2019. «International Conference: Turning Down The Heat: Can We Mine Our Way Out of the Climate Crisis?». MiningWatch Canada (noviembre). Disponible en: https://miningwatch.ca/sites/default/files/miningwatch_review_page.pdf, consultado el 11 de junio de 2023.

Morales Balcázar, R. (coord.), 2021. Salares andinos. Ecología de saberes por la protección de nuestros salares y humedales. Opsal y Fundación Tanti.

Navas, G., S. Mingorria y B. Aguilar-González, 2018. «Violence in Environmental Conflicts: The Need for a Multidimensional Approach». Sustainability Science, 13 (3), pp. 649-660.

Scheidel, A., A. Fernández-Llamazares, A. B. Bara et al., 2023. «Global Impacts of Extractive and Industrial Development Projects on Indigenous Peoples’ Lifeways, Lands, and Rights». Science Advances, 9 (23).

Scheidel, A., D. Del Bene, J. Liu et al., 2020. «Environmental Conflicts and Defenders: A Global Overview». Global Environmental Change, 63, 102104.

Schomberg, A., S. Bringezu y M. Flörke, 2021. «Extended Life Cycle Assessment Reveals the Spatially-Explicit Water Scarcity Footprint of a Lithium-Ion Battery Storage». Communications Earth & Environment, 2 (11).

USGS (United States Geological Survey), 2020. «Mineral Commodity Summaries 2020». USGS. Disponible en : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf, consultado el 12 de junio de 2021.

—

* Miembro del grupo de dirección y coordinación del Atlas de Justicia Ambiental (www.ejatlas.org). Investigadora visitante del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra. E-mail: marianawalter2002@gmail.com.

** Geógrafo especializado en sistemas de información geográfica y mapeos participativos, colaborador del EJAtlas y miembro del colectivo mexicano GeoComunes. E-mail: yannick.deniau@gmail.com.

*** Coordinadora interina del programa para América Latina de MiningWatch Canada (https://miningwatch.ca/es). E-mail: viviana@miningwatch.ca.

[1] Organizaciones y actores que participaron en el proceso de documentación: Coalition des Opposants à un Projet Minier en Haute-Matawinie (COPH); Comité Citoyen de Protection de l’Esker (CCPE); Regroupement Vigilance Mine de l’Abitibi-Témiscamingue (Revimat); Comité Citoyen SOS-Grenville-sur-la-Rouge; Great Basin Resource Watch (GBRW); Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA); Movimiento Panamá sin Mineras; Pueblo Shuar Arutam (PSHA); Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea); Amazon Watch; Consorcio Ticca; Fundación TIAM; Lluvia Comunicación; Witness; Defensa Ecológica y Conservación de Intag (Decoin); Rainforest Information Centre; Derechos Humanos Sin Fronteras-Cusco (DHSF); Red Muqui; Derechos Humanos y Medio Ambiente (Dhuma); Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla); Agrupación Putaendo Resiste; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos (Opsal); Asamblea El Algarrobo; Diálogo 2000; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Asamblea Fiambalá Despierta; Fundación Yuchan; Asamblea Antofagasta Resiste; Asamblea de Ancasti por la Vida; Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará); Pablo Poveda; Raquel Neyra; Lucrecia Wagner; Deborah Cerutti; Helen Conesa Bernat; Dalena Tran; Ksenija Hanaček; Daniela del Bene; Viviana Herrera; Yannick Deniau, Mariana Walter; EJAtlas; MiningWatch Canada.

[2] Estas proyecciones no incluyen la demanda estimada de aluminio para las redes eléctricas o las centrales fotovoltaicas. La figura no contabiliza la demanda de aluminio, que la AIE estima en 12,8 millones de toneladas para el año 2040. Central solar (F y C) se refiere a las dos tecnologías: fotovoltaica y de concentración.

[3] Los casos identificados con un asterisco «*» pueden leerse en el EJAtlas (www.ejatlas.org) y en el mapa temático: https://ejatlas.org/featured/met_america.

—